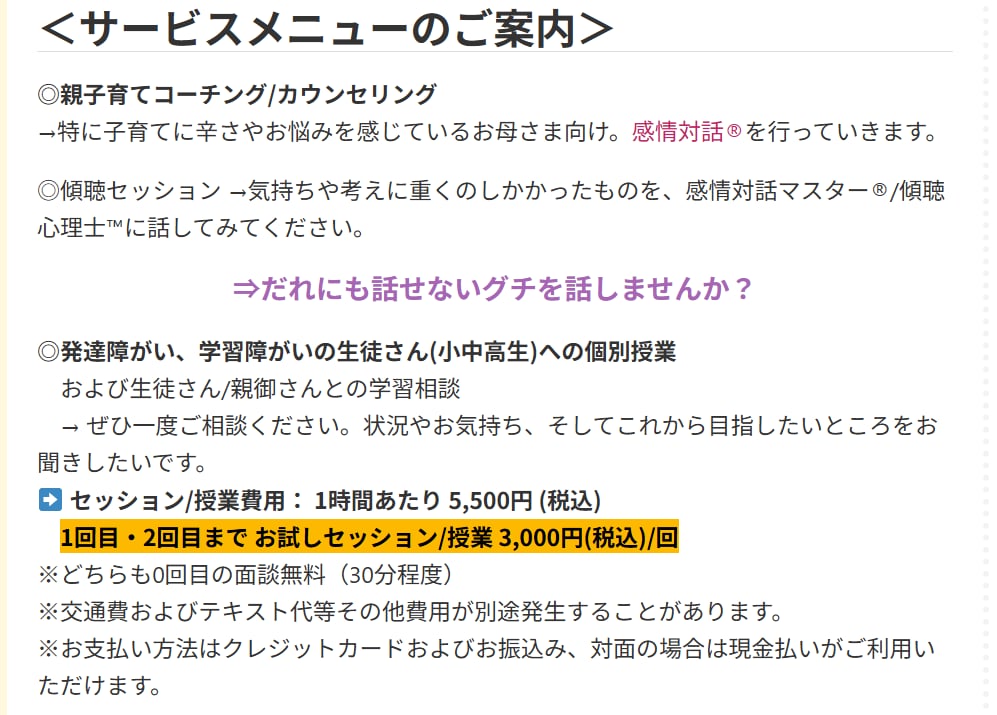

塾内で講師間向上委員会という、いわゆる講師同士の勉強会を、

毎月2回、1回30分ずつ運営しています。

今月分のテーマの1つは、

「勉強ができないこと、間違えることを「悪」ではない」

「そんなことも知らないの?」とか、

「これくらいできるようになろうよ~」とか、

ハッパをかけられて、頑張れる子ならそれでよいし、

おそらく集団の中に入って、切磋琢磨できる。

それが受け入れにくい、発奮材になりにくい子たちがいて、

その割合がどんどん増えていっているのが、現代を生きる我々の現実であり課題。

なので、後者の子たちに伝えたい、最大のメッセージの1つがこの、

「勉強ができないこと、間違えることを”悪”ではない」

です。ここからまずは始めたい。

なぜこのメッセージが必要で力があるかというと、

1.知っていることに価値が小さくなってきた

かつては、自分が得られる経験以外で、知識を得られる手段は、

ほとんど口伝か書籍でした。

口伝はそれに適する人がいる場合に限られ、

書籍は今ほど流通できなかったので貴重品。

だからこそ情報に、知っていることに価値があった。

翻って、この書籍があふれ、権威のある人たちの情報が得ようとすれば瞬時に得られるネットワークが、気軽な現在では、調べれば、検索すれば、手軽すぎるほどに情報が入手できる時代。

知っている!と言ってもそれほど価値は生まないし、

情報はどんどん移り変わっていく。

なので、情報そのものの価値は低下していて、

むしろデマやガセにひっかからずに、必要な情報を発信や取捨選択できる力が大事になってきていますよね。

最近耳にする「情弱」という言葉はこちらのことですね。

2.学校の勉強やテストができることは何を意味するか?

学校やそこで求められているのは、はっきり言って、ほとんど情報処理能力です。

つまり、与えられた学習範囲やその中の解き方を、的確に身に着けて、

設問の中で当てはめられるかしか、ほとんど見られていない、つまり評価の対象はこれだけです。

「創造性」や「主体性」のような”美辞”が求められるようになっている、

みたいなことが表立って言われていますが、

正直、あのがちがちに固められた学習範囲の中で「創造性」や「主体性」が発揮できるとしたら、

能力的に余裕があるか、思考が柔軟でや感受性が豊かな人の一握りでしょう。おそらく。

しかも、この学習範囲とやらは、現実社会で起こっていることから見ると、

相当限定的で、簡略化されたもの。

そのため、少し視野が広くなってくると、

「こんな勉強して、将来何の役に立つの?」という疑問が出てくるのも納得なワケです。

現実社会と何もつながらないでしょ?と思い込んでしまっても仕方ないと思います。

ですので、

特に学校の勉強に限って言えば、

勉強ができない(という思い込みも含めて)、

設問やテストで間違えた、

はそれほどのことではなく、”悪いこと”ではないし、

ましてや、世の中の終わりでもなく、人格が否定されることになることもない。

一言で言えば、たいしたことじゃないよ!

もしそれでもできるようになる必要があるなら、

その勉強方法やとらえ方など工夫して、理解できるようになり、

解けるようになろうよ、と伝えたいです。

では、周りの大人はどうしたらよいか?

まずは、その状況を受け入れる、です。

どんなひどい(と思ってしまう)状況でも。

まずは、きゅーっと緊張している状況を緩めて、

気分を軽くしてあげるためです。

きゅーっと締め付けられた状態では、次に進めない。

ましてや考え直すことも、苦手なことに取り組もうなんて思えないのは当たりまえ。

かといって、大人は感情を全部我慢しないといけないのではありません。

むしろ、我慢するのはやめましょう。

変な表面的な現れ方をするはずなので、お子さんによくない影響で現れるでしょう。

じゃあどうするか?

簡単に言えば、感情の伝え方こそコントロールして、冷静に受け止められる形に換えて伝える、です。

瞬間的なことだし、一人でどうしたらよいか気づくのは難しいでしょうから、

信頼できる人に相談する、

もしくは「親子育てコーチング/カウンセリング」で初回だけでも相談してみてください。

最後、宣伝になってしまった。。。

でも本心として、これまで相談している、信頼できる先。公的なところや、国家資格を持つ人で相談できるならぜひそちらへ。

どうもうまくいかなかったという方はお試しください!という気持ちです。

タグ: LearningCenter, StudyCenter, 傾聴, 学習障がい, 発達障がい

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。